Uno de los asuntos permanentes en la discusión política española, europea y Occidental es el de la vivienda. El problema habitacional, por su propia naturaleza, genera mucha controversia a nivel político, académico y social en un sentido más amplio. Cada vez son más las voces que debaten sobre las posibles soluciones o que, simplemente, manifiestan su malestar alrededor de este asunto.

Lo cierto es que la vivienda es un pilar fundamental en el proyecto de vida de las personas, y los datos respaldan el abandono político y las dificultades que conlleva el intentar comprar o alquilar una vivienda a un precio asequible (y cercana al lugar de trabajo).

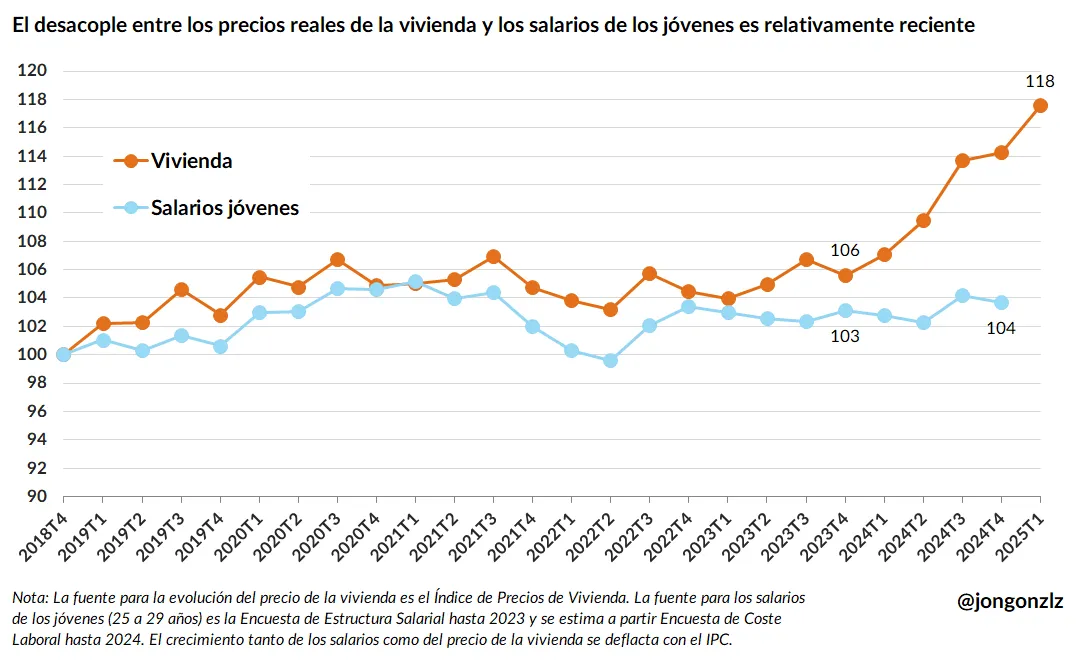

Dichos datos los podemos ver de la mano del Consejo de la Juventud: los jóvenes en España deben destinar más del 90% de su sueldo al alquiler, cuando lo “deseable” es hacerlo al 30% en el peor de los casos. La compra, por otro lado, necesita de 14 años de salario íntegro para ser realizada, cuando hace unos años era la mitad.

Si ampliamos al resto de generaciones, las cifras no arrojan esperanza: el 60% de la vivienda en España se está comprando al contado. Es decir, sin hipoteca y, presumiblemente, como movimientos de inversión y no necesariamente como residencia habitual. Por no hablar de los porcentajes de vivienda destinados a alquiler de temporada o turístico. La cuestión generacional es importante, por lo que volveremos a ella luego.

El problema, que hace algunos años adolecía de una falta de análisis, se presenta hoy día como un fenómeno excesivamente estudiado. En un clima de polarización como el actual, esto genera una diversidad de recetas muy distintas entre sí y en muchos casos contradictorias.

El problema de la vivienda

Una de estas recetas, publicada en 2025 por Arpa Editorial, es la de Javier Burón en su libro “El problema de la vivienda”. Burón es el director gerente de NASUVINSA, que es la sociedad pública de vivienda y urbanismo del Gobierno de Navarra.

En este libro plantea, desde una visión de izquierdas, cuáles son los problemas, las posibles soluciones y los contrapesos que impiden poner en práctica dichas soluciones. Su argumento choca tanto con visiones conservadoras, liberales, izquierdistas o derechistas que podemos encontrar en otros espacios.

Tampoco se adscribe a otras recetas más liberales en las que la construcción debe llegar en millones y sin un objetivo determinado. Para Burón, lo fundamental es construir vivienda pública de alquiler o, como él la define, “Nueva Vivienda Protegida”.

Por ejemplo, Burón ve, a diferencia de la derecha y los liberales, útil el control de precios del alquiler en zonas tensionadas. Como un “torniquete sobre una extremidad sangrante”, entendiendo que el cuerpo que sufre es el mercado de la vivienda español. Y siempre vigilando los efectos del control en el medio plazo.

Del mismo modo, critica la visión de cierta izquierda al negar que no sea necesario construir más vivienda. Sin ir más lejos, el autor considera fundamental que en España se comience a construir más vivienda para poder solventar los problemas a medio y largo plazo. Eso sí, tampoco se adscribe a otras recetas más liberales en las que la construcción debe llegar en millones y sin un objetivo determinado. Para Burón, lo fundamental es construir vivienda pública de alquiler o, como él la define, “Nueva Vivienda Protegida”.

Desde luego, merece la pena indagar en las razones y los argumentos que se dan en el libro para proponer un remedio, pues no casan del todo con ninguna de las soluciones clásicas que escuchamos desde los partidos políticos. Por ejemplo, si bien se prefiere una estrategia liderada por el sector público, se reconoce la necesidad de una colaboración con entes privados, haciendo uso también de las herramientas de inversión oportunas.

Por qué no se soluciona

El caso español es especialmente difícil, al estar diluidas las competencias de vivienda entre el gobierno central, autonomías y municipalidades. Con la visión del autor, que tiene un gran recorrido en el sector, es mucho más fácil conocer las competencias de cada administración.

Una vez expuesto el menú a través del cual se podría empezar (porque, como se insiste, el problema habitacional requerirá de décadas para solucionarse) a construir un país “más habitable”, se dedica un capítulo a discutir por qué no se practican estas políticas.

El argumento central no es nada nuevo: hay intereses generacionales en conflicto. Si dividimos a la sociedad por generaciones tendríamos a los Boomers (1946 – 1964) por un lado. En el medio, los X (1965 – 1980). Y, finalmente, a Millennials (1980 – 1994) y Z (1995 – 2010) en el otro lado.

La mayoría de los primeros, los Boomers, tuvieron la posibilidad de comprar al menos una vivienda y en muchos casos invirtieron parte de sus ahorros en el ladrillo. Los X se encontrarían en un punto intermedio: muchos también cuentan con vivienda en propiedad, pero en un porcentaje menor y con menos facilidades. Por último, Millennials y Z tienen una capacidad de emancipación mermadísima, empeorando todos los registros del pasado y además siendo una cohorte de edad inferior numéricamente a las anteriores.

El problema se enraíza en torno a este último hecho: los jóvenes son (somos) los menos, dificultando que haya una demanda política fuerte que se enarbole para combatir los problemas habitacionales. Esto se debe a que, si bien no hablamos de juegos de suma 0, es cierto que costará mucha inversión el crear un parque de vivienda pública. Dicha inversión tendría que venir, por ejemplo, de aumentar los impuestos al patrimonio de boomers y X. Básicamente, las recetas que se pondría en práctica generarían transferencias desde unas cohortes hacia otras.

Es decir, no sale rentable en términos electorales una inversión fuerte en vivienda que revierta los vicios de las políticas empleadas hasta la fecha. Por este motivo, los distintos gobiernos de PP y PSOE, según Burón, no han activado ciertas políticas clave para atajar el problema de raíz. En la actualidad, vemos cómo estas generaciones (Boomer y X) apoyan a través de la familia la emancipación de los más jóvenes. Y eso es en el mejor de los casos.

¿Y ahora?

Son todas estas razones las que impulsan un análisis que parece acertado: las próximas elecciones pueden (y quizá deben) tener como pilar central el asunto de la vivienda. Primero, por la fractura generacional ya discutida. Segundo, porque ya hay un malestar que fácilmente puede canalizarse en un período electoral. Tercero, porque las consecuencias de no empezar a trazar un plan de vivienda serio pueden ser devastadoras para el país.

En el segundo punto es donde Javier Burón critica a las generaciones jóvenes, pues señala que estas cohortes deberían organizarse políticamente para construir una protesta más clara y decidida.

Quizá aquí se pasa por alto que, desde que dio comienzo la etapa de Pedro Sánchez, una de las manifestaciones con más recorrido que ha habido en España fue la de la protesta por la situación de la vivienda el pasado 2024. Sin embargo, es probable que esta sea posterior (13 de octubre de 2024) al manuscrito.

Finalmente, cabe recomendar una vez más la lectura del libro. Posiblemente, se esté en desacuerdo con alguno de los pasajes del mismo, pero fomentar el debate siempre es interesante y este ensayo lo logra.

El próximo mes de septiembre, la editorial DEBATE lanzará otro libro del mismo tema pero, posiblemente, contará con otros argumentos. Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol, publica “Tres millones de viviendas” y, del mismo modo, haremos una reseña de la lectura.