El nacionalismo es uno de los conceptos más importantes de la política moderna, pero también de los más conflictivos y, paradójicamente, silenciosos. Desata pasiones y es capaz de movilizar países enteros en pos de un objetivo común. Por ejemplo, se trata de uno de los elementos fundamentales de los programas políticos de los partidos de derecha radical, además de ser el fundamento político de las reacciones frente a los procesos de globalización e integración supranacional del siglo XXI. Al mismo tiempo, el nacionalismo es un principio extremadamente flexible y moldeable, como evidencia su difusión por todo el globo como clave de bóveda del Estado-nación contemporáneo.

El nacionalismo no se limita a ser una ideología política de alcance limitado. Es un principio político fundamental que afecta a las reglas del juego político a prácticamente todos los niveles. En este artículo analizamos cómo determina las reglas del tablero político, así como algunas de sus manifestaciones más importantes.

Nación y nacionalismo: conceptos íntimos, pero no iguales

Para diferenciar claramente ambos conceptos podemos partir de la definición clásica de Ernest Gellner: el nacionalismo es un principio político que sostiene que debe haber congruencia entre la nación y la política. En pocas palabras, quiere decir que la nación debe tener un Estado y que éste debe ser gobernado por los miembros de dicha nación. El nacionalismo es, por tanto, una forma de establecer quién puede ejercer el poder: aquellos que son considerados parte de la nación propia. Es aquí donde reside su fuerza, al establecer un criterio para regular el acceso a la política y la distribución del poder y los recursos.

Otra idea fundamental de Gellner es que es el nacionalismo el que crea a la nación y no al revés, lo que subraya su naturaleza social y no natural. Es decir, las naciones como Francia, Alemania o España no existen antes de que sus miembros (normalmente las élites) desarrollen un discurso que delimite las características que las diferencian de otras. De esta forma, las naciones se crean tras la acción de los movimientos nacionales, a través de procesos de socialización como la educación, y de procesos políticos de centralización y uniformización. No obstante, hay que señalar que existen corrientes contrarias que defienden su existencia premoderna (los llamados perennialistas y los etnosimbolistas). Para éstos las naciones pueden ser más antiguas que el Estado moderno y se desarrollan sobre lazos étnicos más básicos, por lo que tendrían una base más “objetiva”. Aún así, son perspectivas que encuentran menos apoyo en la investigación.

Más difícil es delimitar qué se entiende por nación, concepto que puede incluir una lista muy variada (y frecuentemente contradictoria con la realidad) de elementos a tener en cuenta, como pueden ser la lengua, una cultura común, una historia compartida… Esto no quiere decir que las naciones no existan socialmente, pero sí que son un fenómeno diferente de lo que reclaman ser. Bennedict Anderson, otro autor clásico, las definió como “comunidades imaginadas”. Son una comunidad porque, independientemente que su sistema político y social sea justo o no, se percibe como un compañerismo profundo e igualitario por el cual vale la pena sacrificarse. Y son imaginadas porque, aunque sus miles de miembros nunca lleguen a conocerse entre sí, en cada uno hay una imagen mental de una unión entre ellos. Es lo que ha llevado a muchos autores a afirmar que una nación sólo existe cuando una comunidad piensa que pertenece a ella.

Cómo el nacionalismo legitima el poder y al Estado

La conexión entre nacionalismo y política, así como su centralidad en la institución del Estado contemporáneo, se puede entender a partir de tres elementos clave.

Primero, por su frecuente identificación con uno de los pilares del estado: la población. Como Estado y nación deben coincidir, la nacionalidad mayoritaria o con más poder se tiende a identificar con la población.

En este sentido, suministra al mismo tiempo un elemento de legitimación tradicional a través de elementos como el desarrollo de un relato nacional. De esta forma, el nacionalismo combina elementos culturales de una población y del pasado de un territorio, seleccionando los más destacables para identificar el espíritu de la nación. Este tipo de legitimidad es especialmente eficaz para crear un proyecto común de raíz identitaria. No obstante, hay que señalar que el relato nacional no es necesariamente correcto en términos históricos ni continuo a lo largo del tiempo, ya que varía en los elementos en los que hace énfasis en función de la época.

Finalmente, también está estrechamente vinculado con el concepto de soberanía, que en el derecho contemporáneo significa la independencia de un país para ejercer funciones estatales sin interferencias de otros estados. Concretamente, a través de la fórmula de la soberanía nacional, donde el poder soberano reside en la nación. A nivel internacional tiene un efecto jurídico fundamental, al permitir a los estados adquirir obligaciones, principalmente a través de acuerdos y tratados. Una nación sin soberanía no tiene capacidad, legitimidad o legalidad de acción a nivel internacional, sin perjuicio de los derechos humanos y otros relativos a la protección de la cultura e identidad, así como el grado de autonomía al que hayan accedido. Al menos en el orden internacional existente hasta ahora, dado que otro de los elementos fundamentales del Estado es su reconocimiento internacional. Esto es lo que explica que los estados con reconocimiento limitado como Taiwán, Abjasia, Osetia o Artsaj hasta hace poco tengan dificultades para actuar en el plano internacional, al no poder celebrar acuerdos o tratados o participar en organizaciones internacionales como el resto de Estados.

Como resultado, el nacionalismo no se limita a ser exclusivamente una identidad más, sino que trata de ejercer como pilar de la legitimidad del Estado contemporáneo.

Nacionalismo, solidaridad y globalización

Al mismo tiempo, la identificación nacional se suele englobar dentro de los factores capaces de crear solidaridad dentro del territorio de un país. El grado de solidaridad determina la actitud de los ciudadanos a apoyar políticas más solidarias o redistributivas de la riqueza entre las regiones que componen el estado del que forman parte, así como entre clases sociales.

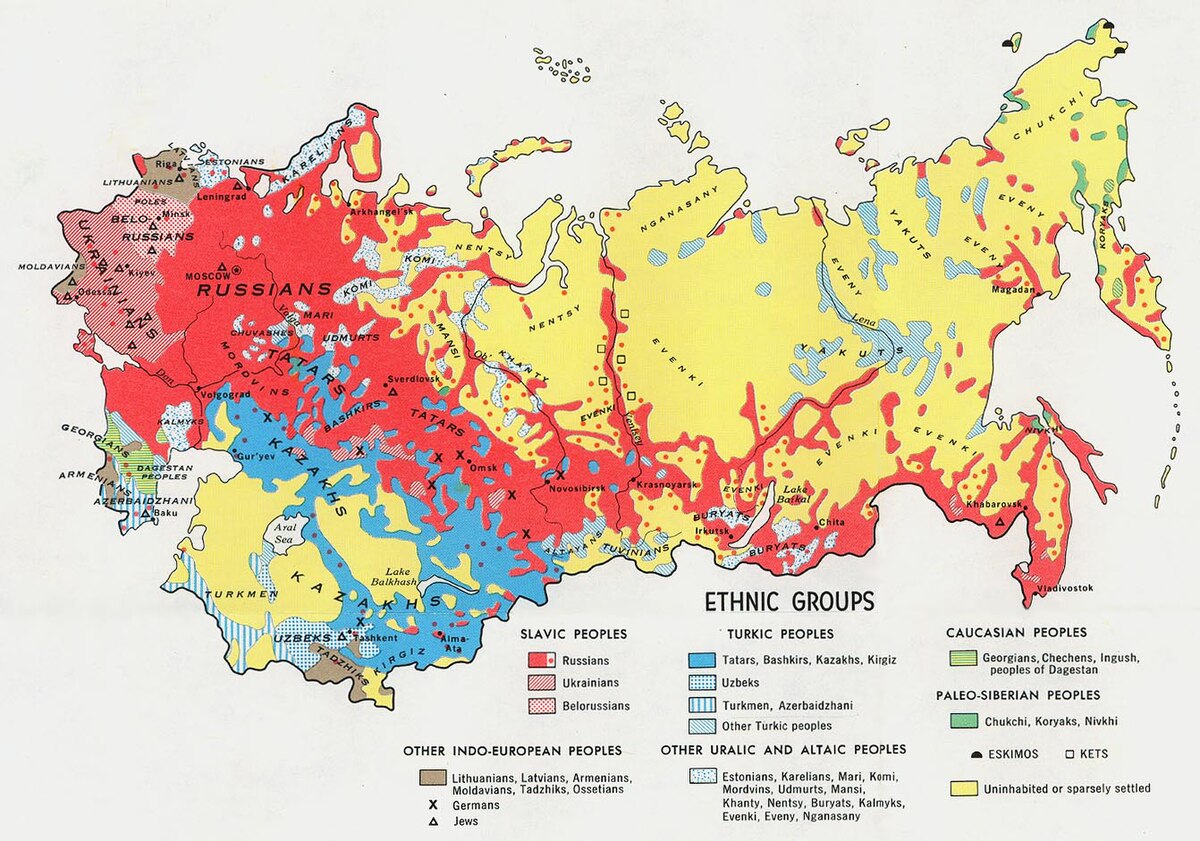

En la literatura académica suele asociarse mayor uniformidad étnica con mayor cohesión y calidad de gobierno, aunque no siempre sea así. Suiza sería un ejemplo de buen gobierno junto con diversidad lingüística y religiosa, pero no es ni mucho menos el único; en la mayoría de los países existe una gran diversidad étnica y nacional, con niveles de calidad de gobierno diferentes. En todo caso, la uniformidad étnica y nacional actual se ha logrado a través de procesos de centralización y uniformización estatales derivados de las revoluciones liberales y la aparición del Estado moderno, así como con los grandes desplazamientos de población posteriores a la Primera y Segunda Guerra Mundial.

No obstante, no existiría un único tipo de nacionalismo. Tradicionalmente, se ha hecho una distinción entre nacionalismo cívico, asociado a Ernest Renan y la tradición francesa, donde la voluntad subjetiva es fundamental; y étnico/cultural, asociado a Fichte y la tradición alemana, donde la pertenencia a la nación está determinada prácticamente desde el nacimiento.

Si bien ha sido un punto de partida importante para la mayoría de los análisis sobre el tema, existen corrientes que niegan dicha distinción. Estos investigadores señalan que en todos los nacionalismos existe mezcla de ambos conceptos y que todos presuponen ciertos elementos, como es el caso de Roger Brubaker.

La consecuencia de esta línea argumental sería que incluso los ejemplos más sobresalientes de nacionalismo cívico exhibirían también elementos propios del nacionalismo étnico/cultural. Sin ir más lejos, la cuestión migratoria en países como Francia ha desatado toda una serie de tensiones contra su modelo de integración republicano. Paralelamente, aunque Estados Unidos se ha presentado como un país abierto a todo aquel que busque el sueño americano y contribuya al proyecto nacional, tendría una base étnica privilegiada en su núcleo, los llamados w.a.s.p. (white, anglo-saxon protestant, es decir, blanco, anglosajón protestante). Actualmente, el elemento étnico se muestra especialmente importante en las tesis del movimiento MAGA y Donald Trump, que lo ha hecho un estandarte de su acción política frente a los programas de diversidad.

En la misma línea enlaza con el surgimiento del llamado nacionalismo económico, de los perdedores de la globalización. El proteccionismo estaría íntimamente conectado con el resurgimiento del nacionalismo y, por tanto, con el voto de aquellos especialmente afectados por la deslocalización industrial.

Es por ello que la mayoría de los partidos de derecha radical tienen propuestas proteccionistas para restringir el comercio internacional y un discurso duro frente a la migración. El énfasis en políticas de soberanía nacional es especialmente atractivo, ya que actúa como respuesta radical a la permeabilidad de fronteras vinculada intrínsecamente a la globalización. La solución es apostar por el concepto de soberanía en su máxima expresión tradicional: el poder exclusivo y absoluto de un Estado en su territorio, sin posibilidad de injerencia exterior. Todo ello, por supuesto, fundamentado en la coincidencia entre nación y política. Las tensiones políticas que origina reforzar la soberanía nacional se muestran perfectamente en el clásico Trilema de Rodrik, así como en la cuestión central del Brexit: la soberanía.

En el caso de los partidos de izquierda nacionalista la migración no juega un papel tan importante, por lo que cobran más importancia otras políticas como la oposición a los efectos culturales de la globalización y a la economía de mercado, o el derecho de autodeterminación de los pueblos aplicado a cualquier nación (y no solo a los pueblos sujetos a la descolonización).

El atractivo del nacionalismo se multiplicaría por la configuración del espacio electoral actual. Con el surgimiento de un eje cultural junto al clásico izquierda-derecha, los valores culturales pasan a un primer plano y se convierten en un terreno fértil para la vertiente cultural del nacionalismo. Dado que los trabajadores manuales y autónomos tienden a valores más tradicionales y son parte de los perdedores de la globalización, se inclinarían más por las tesis de partidos de derecha radical. Esto incrementa la presión sobre los partidos conservadores y socialdemócratas clásicos, modificando su comportamiento electoral y sus resultados. Para los primeros, la respuesta ha sido en ocasiones adoptar parte del discurso, pero que las investigaciones suelen señalar su efecto contraproducente. Para los socialdemócratas ha supuesto, entre otros muchos motivos, una grave crisis ideológica y la disminución de su porcentaje de voto a medida que la migración ganaba preeminencia en el debate público. Ante ello, los partidos han optado por obviarlo, incluso llegando a adoptar algunas partes del discurso antiinmigración, como en el caso de Dinamarca.

Pro patria mori

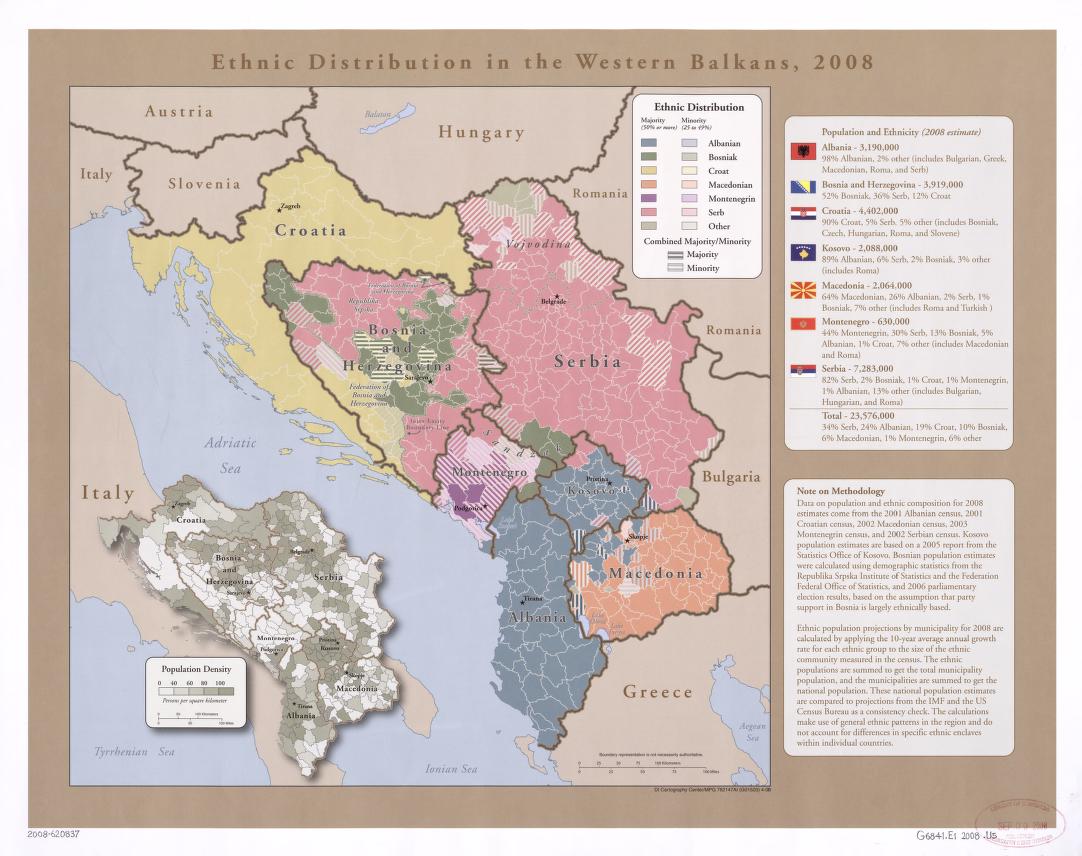

El nacionalismo todavía juega un papel más en el panorama mundial al influir en las líneas de conflicto y guerra. No hay que olvidar que en el mundo existen todavía varias zonas de fricción entre países, donde los proyectos nacionales colisionan o existen grupos étnicos en países vecinos. Y su principal peligro es la posibilidad de descontrolarse. Ucrania fue el más destacado, pero muchas partes del espacio postsoviético se encuentran en situaciones similares. En esta línea, se encuentran otros como las fricciones territoriales en Cachemira y entre la India y China, o el caso de Taiwán, entre otros. Para investigadores como Andreas Wimmer y Brian Min, la explicación reside en la difusión del estado-nación como institución. Entre 1816 y 2001, la probabilidad de guerra aumenta al mismo tiempo que se expande por todo el globo.

Dado que produce conflictos para determinar qué nacionalidad ocupa las posiciones de poder en las instituciones, sirve como justificación tanto para favorecer a una nacionalidad como restringir a otra. Las guerras civiles surgirían de las desigualdades derivadas, mientras que las guerras interestatales estarían motivadas por la protección de nacionales perseguidos o excluidos en estados vecinos. Pero tampoco es necesario que exista desprotección; la apelación al principio nacional de coincidencia entre estado y nación es suficiente para que ocurra. Y la realidad de la mayoría de los países del mundo es la variedad cultural y lingüística de sus miembros.

Por ello, la diversidad étnica en África, la existencia de rusos étnicos en los países vecinos de Rusia, los kurdos en oriente medio o la diversidad étnica de Irán son potenciales fallas de conflicto. Si el sistema internacional basado en la resolución pacífica de los conflictos se sigue degradando, recurrir a la fuerza puede volver a resurgir como solución a las demandas del nacionalismo.