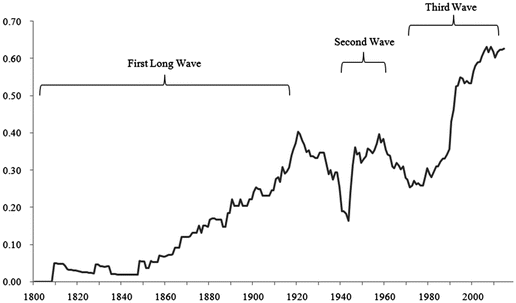

En el año 1991, Samuel Huntington publicó su célebre libro La Tercera Ola. En este describe cómo gran parte del mundo transitó hacia la democracia entre 1974 y los años 90. Lo característico de esta tercera ola es que se extendió por todos los continentes y culturas habidos y por haber: España, Portugal y Grecia en Europa Occidental; Polonia y Hungría en Europa Oriental; Argentina y Brasil en América Latina; Filipinas y Corea del Sur en Asia; e incluso Sudáfrica y Zambia en África. Como resultado, en el año 2015, más del 50% de los países del mundo, es decir, casi 100 países, vivían en un régimen democrático.

Ahora bien, ¿Cuál es la región que está completamente ausente en esa lista? Eso es, el mundo árabe (Oriente Medio y Norte de África) permaneció ajeno a dicha ola, manteniendo el status de autocracias. Este hecho ha dado pie a innumerables investigaciones que han intentado explicar el “excepcionalismo árabe”, partiendo de la pregunta que trataremos de responder en este artículo. ¿Por qué no hay democracias árabes?

Más allá del mito cultural

Ahora, nos pondremos en el papel de un detective en busca de pistas con las que resolver este misterio. Para ello, debemos encontrar factores comunes entre dichos países que los diferencien de los demás y que, por tanto, sirvan como explicación lógica. ¿Cuál es el primer factor que salta a la vista? El Islam. Todos los países árabes son musulmanes, por lo que nuestra primera idea sería asumir que existe una incompatibilidad entre la religión que procesan y los valores democráticos.

No obstante, existen países de mayoría musulmana donde la democracia sí ha triunfado. Este es el caso de Indonesia, Turquía, hasta los recientes años de Erdoğan, y Senegal en África. Asimismo, si tomamos los datos de Arab Barometer, en la mayoría de países de la región se tiene una demanda real por los sistemas democráticos. Por tanto, se puede afirmar que nuestra primera pista no ha sido de gran ayuda: la religión no tiene relación con la democratización árabe.

Vamos a por la segunda entonces: la represión Estatal. A pesar de que puedan parecer gobiernos ineficientes a la hora de recaudar impuestos y servicios públicos, hay una cosa en la que no fallan: seguridad e inteligencia. Invierten cantidades ingentes para poseer un servicio sofisticado altamente penetrante en la sociedad y sin impedimentos legales. Por otro lado, las elecciones juegan un papel fundamental. Cuando el dirigente se encuentra muy presionado, se realizan elecciones parcialmente abiertas, donde se manipulan todos los elementos para que la oposición no tenga poder real y el líder mantenga su “legitimidad electoral”.

Además, el opositor en cuestión se encuentra ante un dilema con difícil solución. Si se presentan a este tipo de elecciones, pueden ser vistos como colaboradores del régimen o, en el peor de los casos, “eliminados de la contienda”.

Por último, la posición geopolítica de los países, sobre todo los del Golfo Pérsico y su petróleo, los convierte en intocables. De este modo, la región no solo ha perfeccionado el arte de la autocracia, sino que lo ha institucionalizado como un sistema político estable. A no ser…

Las Primaveras Árabes

17 de diciembre de 2010 – Un joven en Túnez se prende fuego a sí mismo como protesta contra el régimen de su país, provocando la caída del dictador Ben Ali y el nacimiento de la primera democracia árabe.

22 de enero de 2012 – Tres líderes autoritarios se suman a la lista: Mubarak en Egipto, tras 30 años en el poder; Gadafi en Libia, después de 42 años gobernando; y Saleh en Yemen, 34 años. En estos dos últimos países estallarían cruentas guerras civiles que se prolongarán hasta la actualidad. Estas protestas también llegaron a Siria, Jordania, Marruecos y Baréin.

Como se puede apreciar, en cada uno de los países mencionados se dieron diferentes reacciones que responden a la misma causa que explicamos en la sección anterior: una demanda latente por libertades y derechos civiles. Por ese motivo, las Primaveras Árabes fueron un fenómeno fragmentado pero conectado.

Sin embargo, no todas las historias tienen finales felices. Por un lado, Túnez consiguió realizar una transición democrática, sirviendo de ejemplo al mundo de la compatibilidad entre el arabismo y la democracia durante una década entera, mientras que el episodio en Egipto fue más bien efímero. Por otro lado, las revoluciones iniciadas en Yemen, Libia y Siria resultarían en guerras civiles que siguen vivas a día de hoy.

Las protestas en Marruecos, Jordania, Baréin y Argelia fueron controladas a cambio de reformas limitadas que mantuvieron a los autócratas en el poder.

En último lugar, las protestas en Marruecos, Jordania, Baréin y Argelia fueron controladas a cambio de reformas limitadas que mantuvieron a los autócratas en el poder. De igual manera, el resto de la península arábiga (Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait) apenas sufrió movilizaciones, gracias a su capacidad de combinar represión, cooptación social y enormes recursos económicos. Así, la Primavera Árabe reveló la fragilidad de ciertos regímenes, pero también la notable resiliencia y adaptabilidad de otros, anticipando la deriva autoritaria que marcaría la década siguiente.

La resiliencia del autoritarismo árabe

Visto lo visto, se podría llegar a la conclusión de que las Primaveras Árabes fueron un fracaso: tan solo una democracia y el desencadenamiento de tres guerras civiles como resultado. No obstante, estamos ante un evento crucial para la pregunta que nos realizamos en este artículo por dos razones.

La primera razón, que conecta con las dos secciones anteriores, es la demostración de que en el pueblo árabe existe una demanda real por un régimen democrático. Las protestas rompieron la teoría dominante de que el islam y la democracia no son compatibles, defenestrando el determinismo cultural que reinaba en el análisis internacional. La segunda razón es que mostró la resiliencia de las autocracias árabes, especialmente las del Golfo Pérsico. A pesar de que el protagonismo lo tengan los movimientos sociales, es de vital importancia no olvidarnos del jugador al otro lado del tablero. Un jugador que consiguió salir aún más reforzado del acontecimiento que pudo tumbar los cimientos de sus sistemas políticos.

Siguiendo con este último tema, después de las Primaveras Árabes, los autócratas de la región se han transformado (o al menos su reputación). Han pasado de ser unos defensores sólidos de un incómodo status quo a los agentes de la modernización en sus países. En los últimos años, líderes famosos como Mohammed bin Salmán de Arabia Saudí y Mohammed bin Zayed de Emiratos Árabes Unidos han conseguido que Occidente vaya a ellos. El Mundial de fútbol de 2022 y Arabia Saudí 2034, cuatro carreras de Fórmula 1, circuito propio de Golf…

Todo ello en el plano deportivo, pero si nos centramos en el plano de infraestructuras, ciudades como Abu Dabi o Dubai son centros neurálgicos del comercio internacional. Desde la óptica occidental, pueden parecer simples intentos de lavado de cara mientras que siguen guardando cadáveres en el armario. Sin embargo, es una batalla argumental entre democracias y autocracias. Al fin y al cabo, ¿no se suponía que la democracia iba a ser la encargada de modernizar el país? ¿No eran las autocracias árabes regímenes anquilosados en un orden social arcaico?

¿Qué nos depara el futuro?

El futuro dependerá única y exclusivamente de los dirigentes autocráticos de los países. De momento, como muestran los últimos datos del Barómetro Árabe, la demanda por la democracia del pueblo ha disminuido a niveles previos al 2011. Asimismo, el ejemplo de Túnez es un arma de doble filo. Es verdad que es un modelo histórico de la primera transición democrática en suelo árabe, pero no hay que olvidar que no ha sido el mejor de los precedentes. La inestabilidad y la ineficacia contrasta con las políticas que están llevando sus contrapartes en el Golfo. Las guerras civiles en Libia y Yemen mejor ni mencionarlas. Todo esto puede llevar a pensar al ciudadano de a pie que es mejor quedarse quietecito en casa antes de alistarse en cualquier intento de revolución.

La enseñanza que nos dejan las revoluciones de 2011 es que todavía hay hueco para una demanda democrática.

Por todo lo explicado en el artículo, el horizonte democrático se ve más que complicado. No obstante, la enseñanza que nos dejan las revoluciones de 2011 es que todavía hay hueco para una demanda democrática. De igual manera, los nuevos autócratas deben tener cuidado al crear una economía más diversificada, conexiones occidentales o una relajación religiosa, ya que podrían crear el caldo de cultivo perfecto para la aparición democrática. Por todo ello, lo que la región árabe nos muestra es que la pelota está en el campo de juego de los autócratas. De ellos depende seguir ganando el argumento intelectual contra la democracia como lo están haciendo ahora y dejar a Túnez como la excepción que confirma, paradójicamente, el excepcionalismo árabe.