La política se ha convertido en un asunto que nos divide cada vez más. Ya sea en cenas familiares, conversaciones con los amigos o incluso con nuestra pareja, las discusiones sobre temas de actualidad política tienen el potencial de caldear el ambiente en apenas unos minutos.

En los últimos años estamos presenciando un aumento de lo que los expertos llaman polarización afectiva. Este fenómeno hace referencia a una creciente distancia emocional entre los distintos grupos políticos. Es decir, que cada vez sentimos más rechazo hacia políticos y votantes que defienden ideas distintas a las nuestras, al mismo tiempo que crecen los sentimientos positivos hacia los que son de “nuestro bando”.

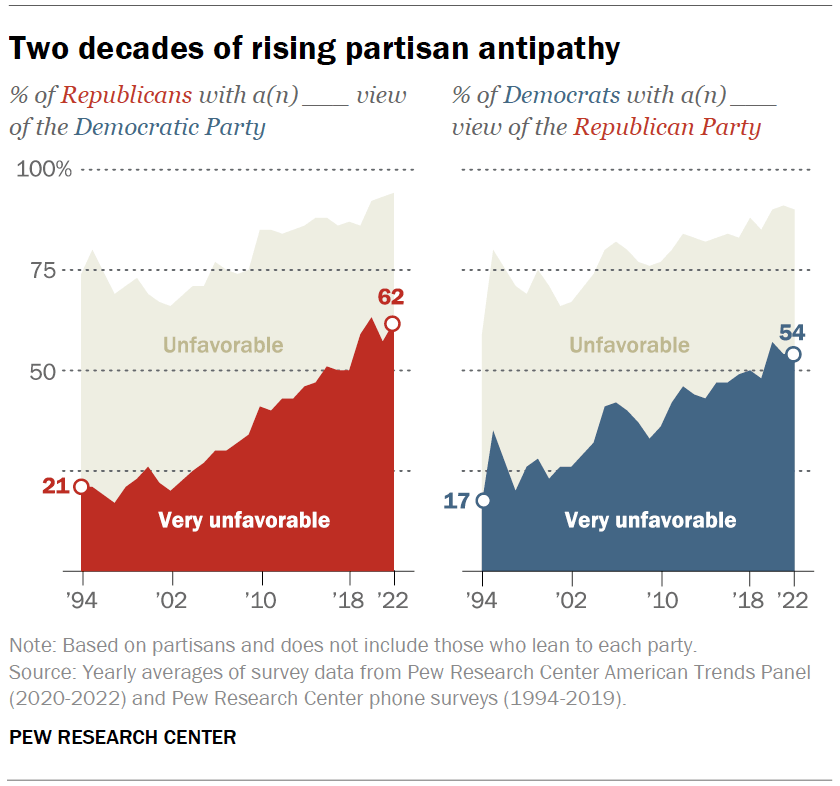

Ya no se trata solo de discrepar sobre si los impuestos deben subir o bajar, sino de experimentar una auténtica aversión emocional hacia quienes piensan diferente. Los datos así lo indican. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 62% de los republicanos y el 54% de los demócratas tienen una visión “muy desfavorable” del partido contrario, cifras que se han más que duplicado en apenas tres décadas. En España, la situación no es menos preocupante: el 82% de las personas considera que la crispación política ha aumentado respecto a hace cuatro años, y la polarización afectiva ha crecido un 30,6% entre 2021 y 2024.

¿Por qué nos polarizamos?: La teoría de la identidad social

Nuestra mente funciona como una máquina clasificadora. Desde que nacemos, organizamos la realidad en categorías (animales y plantas, camisetas y pantalones, cercano y lejano, dulce y amargo). Esta capacidad nos ha permitido sobrevivir como especie, pero también nos arrastra hacia una lógica de “nosotros contra ellos”. Y es que, cuando nos identificamos con un grupo (sea un equipo de fútbol, una profesión o una ideología política) automáticamente comenzamos a ver el mundo desde esa pertenencia. Los miembros de nuestro grupo se vuelven más simpáticos, más inteligentes, más morales. Los del otro grupo, por el contrario, se perciben como menos dignos de confianza.

Es importante destacar que este sesgo es fruto de una herencia evolutiva profundamente arraigada. Durante milenios, distinguir rápidamente entre nuestra tribu y los enemigos fue vital para la supervivencia. De esta forma, nuestro sentido del yo se construye a partir de la pertenencia a un grupo, ya sea nacionalidad, profesión, religión, raza, o incluso aficiones. Como la pertenencia a estos grupos es importante para nosotros, nos sentimos motivados a defenderlos y protegerlos. De hecho, estudios en psicología social demuestran que incluso al dividir a las personas en grupos aleatorios (basados únicamente en preferir las pinturas de Kandinsky sobre las de Klee), los participantes muestran favoritismo hacia su grupo y discriminan al otro. En otras palabras, basta con la mera existencia de categorías sociales para que surja el instinto tribal.

Ahora bien, no todas nuestras identidades tienen el mismo peso. Podemos ser simultáneamente padres, aficionados al cine, residentes de Madrid, seguidores del Barça y votantes de determinado partido, pero algunas de estas categorías influyen más que otras en cómo vemos el mundo y cómo actuamos. La prominencia de una identidad depende de varios factores: (1) qué tan visible es en nuestro entorno, (2) cuánto conflicto genera con otros grupos y (3) qué tan central es para nuestro sentido del yo. Una identidad se vuelve más prominente cuando está constantemente activada por el contexto social y cuando genera consecuencias emocionales intensas.

En el ámbito político, las identidades partidistas han adquirido una prominencia extraordinaria. Esto ocurre porque los partidos políticos se han convertido en el principal actor de las democracias representativas, estructurando tanto la competencia electoral como la vida parlamentaria. Como consecuencia, la identidad más prominente en política ha sido la identificación con un partido político concreto. No obstante, en los sistemas multipartidistas los ciudadanos tienden a organizarse en bloques afectivos más amplios que corresponden a divisiones ideológicas y sociales. En España, esto se manifiesta claramente en la confrontación entre el bloque de izquierda (PSOE-Sumar-Podemos) y el de derecha (PP-Vox).

Consecuencias de la polarización afectiva

Lo preocupante de la polarización afectiva es que sus consecuencias trascienden el ámbito político. Nuestra mente, atrapada en la lógica tribal, filtra la realidad como un editor selectivo: aceptamos sin reservas los hechos que favorecen a nuestro bando y cuestionamos o ignoramos los que lo contradicen. Esta distorsión contamina todo, desde cómo evaluamos una propuesta económica hasta cómo interpretamos un titular periodístico.

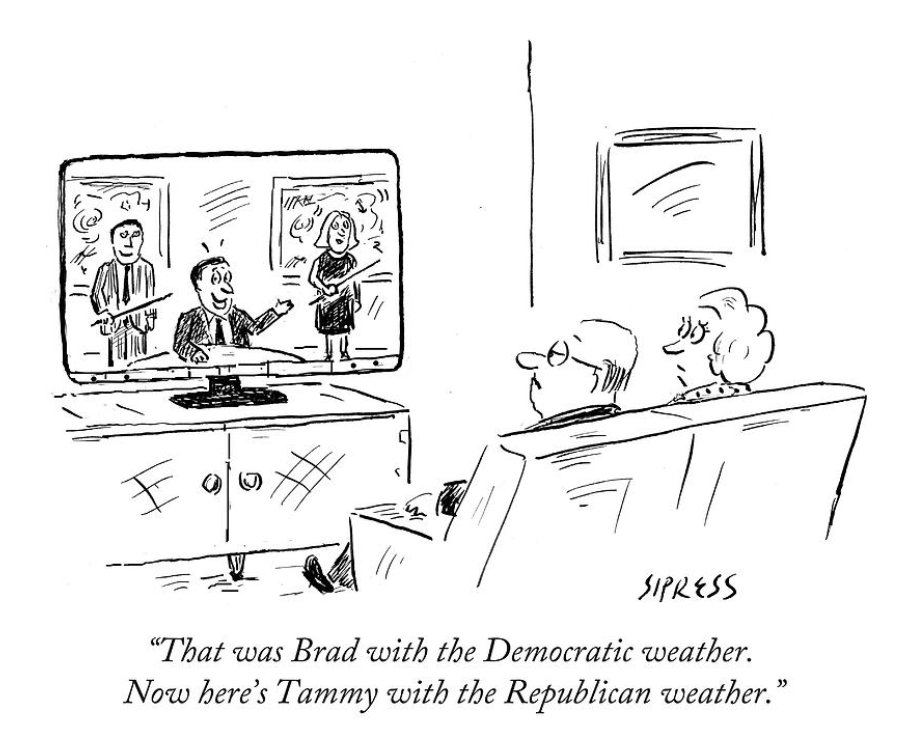

En los extremos, la lealtad al grupo puede llevarnos a justificar conductas que normalmente rechazaríamos, siempre que sirvan para derrotar al “enemigo”. Y la política empieza a invadir territorios íntimos: cenas familiares que se convierten en campos minados, amistades de décadas que se rompen, incluso relaciones de pareja o decisiones cotidianas (como en qué barrio vivir o qué aplicaciones de citas usar) quedan teñidas por la afiliación partidista. El resultado es una sociedad fragmentada en tribus paralelas, cada una encerrada en su propia burbuja de realidad. Esto reduce las oportunidades de encuentro genuino entre personas que, más allá de sus votos, comparten preocupaciones comunes sobre el futuro.

Las implicaciones son serias. Cuando una sociedad pierde la capacidad de dialogar constructivamente sobre problemas compartidos, se dificulta encontrar soluciones a desafíos colectivos (crisis económicas, emergencias sanitarias o cambio climático) que exigen cooperación entre posturas distintas. Peor aún, la polarización extrema puede erosionar los fundamentos democráticos: si cada elección se percibe como una batalla existencial, la victoria del rival se vive como una catástrofe nacional, lo que puede llevar a tolerar violaciones de normas democráticas en nombre de la tribu política.

¿Cómo reducir la polarización?

Ahora bien, aunque la polarización afectiva tiene raíces profundas, no es un destino inevitable. Hay estrategias efectivas para mitigar sus efectos más dañinos. Una de ellas es crear espacios donde personas de ideologías distintas puedan interactuar como individuos, no como representantes de bandos. Iniciativas como los living room conversations en Estados Unidos muestran que, cuando nos conocemos más allá de las etiquetas, resulta más difícil mantener estereotipos negativos.

Los medios y las redes sociales también juegan un papel central: mientras sus algoritmos prioricen contenido divisivo para maximizar engagement, seguirán amplificando la fragmentación. Cambiar esos incentivos es clave para construir un ecosistema informativo más sano. Finalmente, el liderazgo político responsable puede marcar la diferencia: cuando los líderes eligen moderación en lugar de confrontación y reconocen la legitimidad del adversario, empiezan a reparar las grietas que ellos mismos han profundizado.

Conclusión

En resumen, la polarización afectiva no surge de la nada ni es simplemente el resultado de diferencias irreconciliables sobre políticas públicas. Es el producto natural de cómo funciona nuestra psicología social en el contexto político actual. Entender estos mecanismos es el primer paso para superarlos.

Ahora bien, no se trata de eliminar las diferencias políticas, pues el desacuerdo es saludable en una democracia, sino de evitar que esas diferencias se conviertan en odio tribal. Es posible estar en desacuerdo sin deshumanizar, competir sin demonizar, debatir sin dividir.

La democracia funciona mejor cuando los ciudadanos pueden separar sus identidades políticas de sus identidades humanas fundamentales. Cuando recordamos que, más allá de nuestros votos, compartimos la misma condición humana y el mismo deseo de vivir en una sociedad próspera y justa. Solo entonces podremos tener el tipo de conversaciones que nuestra democracia necesita para prosperar.

[…] Algunos artículos apuntan a ciertos temas clave, como la inmigración, pero otros sugieren que el proceso puede ser simplemente psicológico o incluso identitario. En definitiva, puede que la apertura a cambios o la aversión al riesgo sean los verdaderos […]